山形大学 古川英光教授の研究室へ【杉本記者の取材後記】

「2050年には、『スマート弁当箱』に3Dフードプリンターが入っていて、個人が持ち歩く日が来る」。19世紀に発明された電話が20世紀後半に固定電話から携帯電話に置き換わり、21世紀になるとスマートフォンを肌身離さず持ち運ぶ人が主流になった。それと同じような破壊的イノベーションが、この先20年ほどで食にも起きるかもしれない。

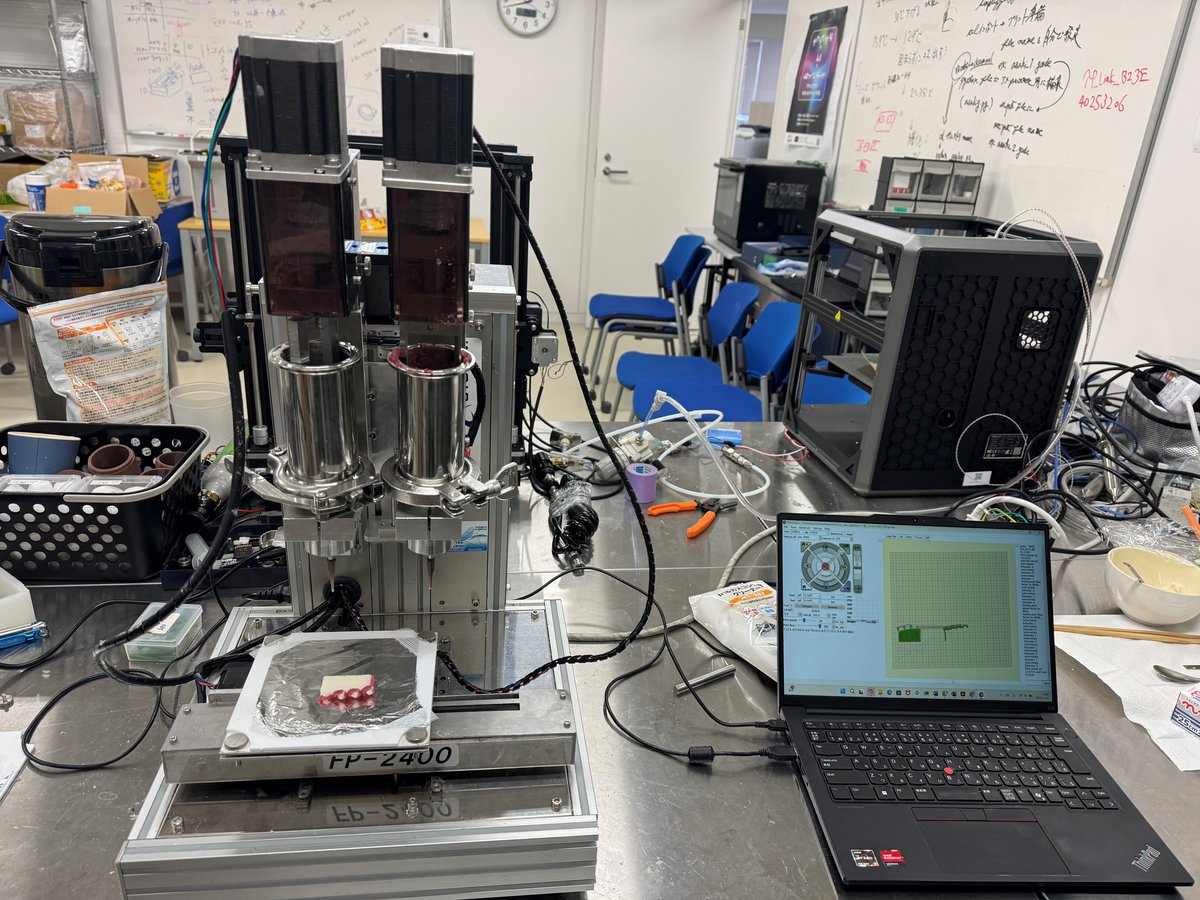

山形県米沢市、JR米沢駅から車で約10分。山形大学工学部の古川英光教授の研究室を訪ねると、さながら家庭科の調理実習室のような空間で、開発中の3Dプリンターがペースト状の食材をノズルから整然と吐き出し、タコの切り身にそっくりな立体構造物を積み上げていく。プリンター横にあるパソコンに表示された「設計図」の指図に従って、10分ほどで厚さ数ミリメートルの寿司ネタが完成した。

原理は工業用の一般的な3Dプリンターとほぼ一緒だが、樹脂などを使ってモノをつくる工業用と違い、古川教授の研究室では実際に食べられるものをつくる「3Dフードプリンター」を改良しながら検証を重ねている。現在のところ1台あたりの価格は「高級車1台分ぐらい」するそうだ。

試作してもらったタコの切り身は加熱したうえで酢飯にのせてできあがり。試食させてもらうと、味わいはタコそのものとは言えないまでも、かまぼこメーカーの協力を得て魚肉などを原料にしているとあって、タコの吸盤や表面の赤色を再現したデザインや、風味と弾力のある歯応えはなかなかのものだ。

魚介類のほかにも果物や野菜など生鮮品を「いつでもどこでも誰でも」プリンターで出力できる未来を描く古川教授だが、もともとはゲルの研究者。ゲルは液体と固体の中間の物質で、人工血管やコンタクトレンズといった医療分野での工業品に応用されてきたが、その研究領域が食の分野にも開けた。

ひとつのブレークスルーとなったのは、3Dプリンターの「インク」に相当する原材料をどうつくるかというテクノロジーだ。

実は、サントリーの缶チューハイ「-(マイナス)196」に利用されている技術を転用している。「-196」は、レモンやグレープフルーツなどを丸ごと瞬間的に凍結する手法で、本物の果実が備える酸味や甘み、渋みや苦み、香りも缶を開けるときまで保ったフレッシュな飲み応えを売り物としている。液体窒素を使って果実を一瞬にして凍結し、粉砕機でパウダー状にすると、水分を含んだままとなりもとの食品の風味やうまみ、香りが飛びにくく、栄養分が損なわれにくいという。同製法には大阪ガス子会社の大阪ガスリキッド(大阪市)が協力しており、液化天然ガス(LNG)を気体に戻す際に排出される冷熱を有効利用している。

古川教授はここに目をつけ、大阪ガスリキッドに足を運んで研究計画を説明し、技術協力を得ている。「低温凍結粉砕含水ゲル粉末」と名付け、実際に研究室には「カボチャの皮」「ゴボウ」「山芋」「アーモンド」「黒ゴマ」「キクラゲ」などさまざまな食材をこの製法でパウダーにしたサンプルがずらりと並ぶ。

将来的には食とエネルギーのサステナビリティー(持続可能性)の向上にもつながるとみる。規格外の農産品や水産品など、現状では一般の販売ルートに流通しない「捨てられていた食べ物」を原材料にする可能性が広がるうえ、LNGを気体に戻す過程で捨てられていた冷熱を使うこともできるためだ。

「低温凍結粉砕含水ゲル粉末」では食品を理論的には10年間保存できるといい、タイムマシンのような効果を生むかもしれない。生鮮品は収穫量が多い際には流通量が増えることで価格が下がり、いわゆる「豊作貧乏」を招きがちだが、長期保存技術をテコに収穫と流通の時期をずらすことで流通量を調整すればこうしたジレンマの解決策にもなりうる。「ワインのように、当たり年の『ビンテージもの』を楽しむ時代が来る」と古川教授は語る。

視線の先には、さらにスケールの大きなシナリオもある。液化天然ガス(LNG)の最大消費国でもある日本ならではのインフラに注目している。海外から輸入されたLNGを貯蔵後、海水を利用して温め、気化するため、国内のLNG基地は全国の海岸沿いにある。この隣に「低温凍結粉砕プラント」を建設し、未利用の農産品や水産品をその都度、ゲル粉末に加工する青写真を描く。研究室にとどまらず、農業者や漁業者、エネルギー業界や食品メーカー、料理人などさまざまなプレーヤーを巻き込んでいく取り組みから目が離せない。